誰にでも“背景”や“歴史”が存在するもの。

同世代の方、共感していただけるでしょうか。

幼少期は分解小僧

小さい頃からおもちゃ、とりわけメカ関係には目がなく、分解魔として親に恐れられた。

買ってもらって数日はおとなしく遊んでいるものの、こそこそとドライバーを取り出し、手当たりしだいに分解する。

すごいのは、分解してそのままではなく、ほとんどのものを復活させることができた。ネジの配置などを記録することの大切さを小学生の時に意識していたのだから、我ながらすごいと思う。

後につながる手先の器用さと論理的思考(問題を切り分ける力)はこの頃の経験が色濃く影響を与えている。

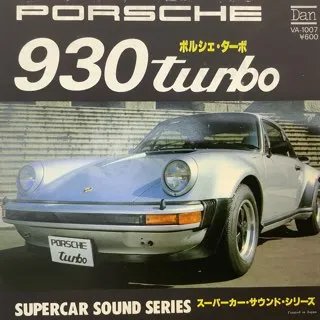

スーパーカーブーム

そして、スーパーカーブーム。

仮面ライダースナックと同じように、スーパーカースナックを買いあさり、名だたるスーパーカーが写ったカードを集めまくった。サーキットの狼をこよなく愛し、週刊少年ジャンプは唯一無二の愛読書であった。

特に好きだったのは「ポルシェ930ターボ」で、指導音・アイドリング音・加速音・走行音が録音されたレコードを買い、毎日のように聞いていた。

- 最高出力は、260ps(5500rpm)

- 最大トルクは35.0kgm(4000rpm)

- 0-100km/h加速は5.2秒、最高速度は250km/h

- ポルシェ伝統の空冷水平対抗エンジンを搭載

- 当時としては驚異的な速さを誇った

その音を聞きながら脳内で自分が運転している様を想像し、一人にやけていたものだ。エンスージアストはよく「エンジン音で飯が食える」と言うが、他ならぬ私も飯が食える。

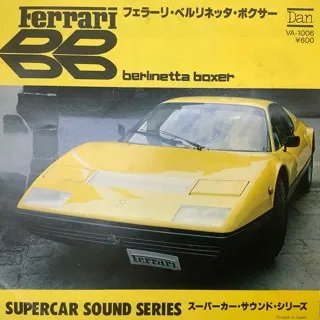

当時、ポルシェの水平対向6気筒ターボエンジンの他に、フェラーリ512BB(ベルリネッタボクサー)のレコードも買い、その官能的な音にいたく感動した。

高音が効いた楽器のような音色は、もはや芸術の域であり、ポルシェやランボルギーニ、マセラティ、デ・トマソ・パンテーラ、ロータスヨーロッパとは全く次元の違うエグゾーストだった。

当時の百貨店では客寄せのために「スーパーカーショー」が企画され、当時はやったポケットカメラ(ポケットフジカ350ズーム)を持って行って、憧れのスーパーカーを撮りまくった。

実物を見られたのは512BB、デ・トマソ・パンテーラ、ロータスヨーロッパなどであった。根っからの車好きと化した私は、国産・外国車の別なく車の諸元を暗記し、車中ですれ違う車の社名や性能を自慢気に唱えていた。

当時のスーパーカーを現代の車と比べれば、その性能は低いものである。最高速や馬力なども神話の域を出ない。最高速302キロだの、300キロだのと、当時はたった2キロの差に夢とロマンを感じていたものである。

今でも「当時憧れたスーパーカーの性能を凌駕する車に乗っている」と思うことに、言いようのない喜びと優越感を感じるのだ。

だからなのだろう、私の車歴はハイパフォーマンスカーが多い。

コンピュータ

スーパーカーブームも過ぎ、次に興味をもったのがコンピュータである。

思い起こせば今から40年ほど前。高校生だった私に衝撃と憧れを与えたのが「パソコン(パーソナルコンピュータ)」であった。

組み立てキットの「マイコン」が発売されたが、むき出しの基盤に蛍光表示管の数字表示など、見てくれを気にする私はいま一つ興味がわかなかったのだが、1977年に「Apple Ⅱ」、特に1979年9月に発売された「PC-8001」には大いに心を揺さぶられた。

キーボードが備わる筐体とモニターを繋いで、プログラムを打ち、実行させられるシステム。

1980年にはコモドールから「VIC-1001」も発売された。

高校生だった私にとって、お金持ちの友達が持つこれらのシステムは垂涎の的であった。

我が家は裕福ではないから買えるはずもない。

この悔しさが、大学時代の私の行動を決定づけたと言っても過言ではない。

予備校時代に始まったパソコンサンデーという番組は、とても面白かったし勉強になった。

(※同時期の有名なドラマに中井貴一、時任三郎、柳沢慎吾による「ふぞろいのリンゴたち」がある)

若かりし頃の(故)小倉智昭さんと萩尾みどりさんがMCを務めていた。

Dr.パソコンこと(故)宮永好道 氏のBASIC解説はとてもためになったし、命令文を自分で打ち込んで“RUN”するのを夢見ていた。

ミステリーハウスというソフトをやってみたくてウズウズしていたのを思い出す。

当時のアドベンチャーゲームは予め設定されたキーワードを正確に入れないと先に進めず、パソコンゲーム=言葉当てゲームのようなものだった。

当時AppleⅡで動いた「チョップリフター」に感動した。

ヘリコプターで避難する人々を救助するというゲームだった。

ローカルのテレビでパソコンゲームを毎週取り上げるコーナーがあって、「世之介」という人が担当していたという微かな記憶がある。

1984年、大学に入学、バイト代をすべてつぎ込んで「PC-8801mk2」を購入した。CPUはZ80Aで4MHz、メモリは64KBで動作した。

雑誌を手当たりしだいに買っては、巻末にあるプログラムを打ち込み遊んだものだ。

プログラム言語である「BASIC」も勉強した。

非構造化言語であり、現代のプログラム言語とは趣を異にするが、プログラムの仕組みと楽しさを学んだことはその後の人生に大きな影響を与えてくれた。

この経験が無ければ、リサイズ超簡単も生まれなかっただろう。

よく行く喫茶店にもこのPCが置いてあって、有料で市販のゲームを楽しんだこともある。

この頃といえば、森田和郎さん(2012年7月没)が作った「Alphos」(ゼビウスのようなゲーム)や「ブラックオニキス」(ダンジョン探索型RPG)が印象に残っている。

一体どうやったら、こんなプログラムを書けるんだろう、と思っていたものだ。

当時は、森田さんの他に、芸夢狂人や中村光一さんら、スタープログラマーがいた。

ドラクエで有名な堀井雄二さんは、PC-6001でアドベンチャーゲーム(ポートピア殺人事件や軽井沢誘拐案内)やテニスゲームを発表していた。

PC-8801は動作が遅いのが玉にキズであった。

そんな折、富士通から「FM-7」が発売された。

CPUはモトローラの68B09が2個搭載され、動作速度が速かったし、PSG(プログラマブルサウンドジェネレータ)によって音楽や効果音が出せた。

まさにゲームパソコン仕様。

PC-8801を下取りにしてFM-7を買った。

やはり、雑誌の巻末にあるプログラムを打ち込み、ゲームをしていた。

FM-7はキースキャンに課題を抱えており、キャラの移動に使うテンキーから指を離してもキー入力が継続するために、キャラを止めるために真ん中にある「5」を押さなければならなかった。

それを解消するジョイスティックも買った。

そんな時、世界のゲーム史上「ビックバン」と称される一大商品が発売された。

「ファミコン」である。

任天堂が手掛けたこのゲーム機は、家庭にゲームセンターにあるゲームとほぼ同等なクオリティを提供した。

カートリッジで提供されるソフトは、そのどれもがクオリティが高く、特にファミコンの普及を加速させた「スーパーマリオブラザーズ」の楽しさは群を抜いていた。

カートリッジ式のゲーム機はそれ以前にも多数存在していたが、そのどれもがクオリティの低いゲームの乱発により自然淘汰的に消えていった。

任天堂は厳格なライセンスとクオリティ管理によって、所謂「クソゲー」を極力生み出さない仕組みを作り上げたのだからすごい。

同じ下宿の住人がファミコンとスーパーマリオブラザーズを買った。

衝撃を受けた。

当時のパソコンゲームとは明らかに違うレベルのゲームが楽しめた。

映像、音、どれもが当時のゲームセンターレベルであった。

これを機に、パソコンゲームは急速に衰退していったように思う。

何十万もかけたパソコンが1万5千円程度の8ビットゲームマシンに簡単に負けるのだ。

当時は、キーボードが付属した「ファミリーベーシック」というソフトも発売され、プログラムを楽しむこともできたのだ。

ファミコンは一般家庭向け、パソコンは一部マニア向けという流れができたように感じる。

そして、パソコンをさらに追い詰める大魔王が現れる。

それは「ワープロ」である。液晶画面とキーボード、そしてプリンターまでを1台の筐体に収め、文章作成に特化したマシンである。

パソコンでワープロはあったが、8ビット機でできる機能はたかが知れていたし、モニター(640✕200)やプリンターの解像度(ドットインパクトで24✕24)、何よりもシステム価格が常人には手が出せないものだった。

それが、全て1台に収まって10万円台というのだから、大ヒットしたのもうなずける。

企業はもとより、学生も飛びつき、各社から様々な機能が提案され、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いだった。

有名どころでは、シャープ「書院」、東芝「Rupo」、NEC「文豪」、富士通「OASYS」があった。

ワープロも初期は液晶が2~4ラインしか表示できずに、全体像を見ながらの編集などは夢のまた夢であったが、液晶ディスプレイの表示拡大によって利便性が一気に高まり、普及につながった。

液晶はその後、バックライトやカラー表示に対応し、百花繚乱の様相を呈した。

内蔵プリンターは熱転写式を採用し、テープカートリッジを買う必要はあったが、動作音はドットインパクトと比べて低く抑えられていた。

熱転写式なので、感熱紙を使えば安価にプリントアウトできたのも助かった。

ただし、感熱紙はすぐに変色するので長期保存はご法度であった。

社会人になり、ワープロが手放せなくなっていた。当時使っていたのはエプソンのワードバンク。

MS-DOSで動くEPSON PC-386NOTE、Windows3.1が動くNECノートPC「9801Ne2」後にWin95を導入、自作PCにてWin95・98、この頃からNECがDOS/V機に勢力を奪われ、一太郎がマイクロソフトのワードに置き換わっていった。

あの頃のコンピュータ世界は夢があった。進歩する機器と広がる世界が眩しく感じられた。

今に比べると性能は大きく劣り、ネットの世界も限定的だったが、いじめや誹謗中傷などのトラブルもあまりなかった。

現代のコンピュータが供する世界が悪事の温床のような世界に映ってしまうのは私だけだろうか。

パソコン雑誌を読み、新しいテクノロジーに夢を馳せたあの時代を懐かしく思うのであった。

車

話題を変えよう。

私はサーキットの狼世代。中でもポルシェ930ターボに憧れを抱いていた。

ターボエンジンという響きに心が踊った私は、ハイパフォーマンスカーに強い憧れを抱いていった。

愛車遍歴は次のとおり。

- ホンダ Today type M

- 日産 シルビア K’s

- トヨタ カルディナ GT-T

- スバル インプレッサWRX STi(GDB-C)

- ボルボ S60

- クラウン アスリート 3.5L

- クラウン RS アドバンス 2.5L + GR86 RZ

大学時代に千葉県の山崎製パン工場に1ヶ月住み込みでバイトをして、貯金と併せて支払った。

軽トラに積んでいた2気筒のエンジンで、未来的なエクステリアと相反する音と振動、鈍足ぶりを発揮した。

フロントブレーキはディスクブレーキだったのだが、倍力装置が付いていないのではないかというくらい効きは悪かった。

走行中に前方に停車している車があって、しかも対向車が来た状況だったのでフルブレーキをしたのだが、危うく追突しそうになったことがある。

当時はプレリュードが人気だったのだが、同僚が所有していたため検討から除外、F1テクノロジーが取り入れられたZC型エンジンを搭載したCR-Xと迷った。

CR-Xは毎週試乗に行くほど入れ込んでいたのだが、シルビアのグラマラスフェンダーやお洒落なインテリア、ハイパワーターボエンジン(CA18DET:175Pps,23kg・m)に魅力を感じて購入することにした。

S13シルビア K’sは当時スペシャルティカーで比類なき人気を誇ったホンダ プレリュードの牙城を崩し、日産飛躍の象徴であった。

とても気に入って大切に乗っていたが、リコールのために車を預けたところ、インタークーラーの配管の接続不良によるエンジン不調を来して、その後も不具合が続発して、この車に対する愛着がだんだん薄れていった。

整備士のミスであった。

それ以降、日産を信頼しなくなった。

確か、スピードスケート選手で前衆議院議員の堀井学さんがCMに出ていたはず。

スポーツステアマチックという、パドルシフトもどきのギミックを搭載していた。

今のパドルシフターはダウンが左側、アップが右側を手前に引くという作法だが、カルディナのそれはホーンボタン左右の表裏に小さなプッシュスイッチがあって、表側を押すとダウン、裏側を押すとアップとなっていた。

4ATなので、ギアが離れ過ぎ、ブリッピング制御などというものも当然なく、シフトショックが大きいために、ほとんど使うことはなかった。

当時はスバルのレガシーの一強で、その性能は超一流、カルディナを目先のギミックに踊らされて購入したことを強く後悔したものだ。

専用設計のレガシーとは異なり、コロナプレミオベースのシャシー性能は低く、自動車雑誌でも酷評された。

何を思ったのか、このカルディナでサーキットの走行会に参加し、すぐにブレーキパッドが吹き飛び、車が減速できずにグラベルに突っ込むという死ぬ程怖い思いを経験した。

何もかもが中途半端な黒歴史車であった。

GDBの世代では最もサスペンションが硬いとされる。

タイヤはポテンザRE007というSタイヤのようなウルトラハイグリップタイヤで、硬いサスペンションとの組み合わせで、ちょっとでも荒れた路面を走ると車が暴れて本当に疲れた。

エンジンは名機EJ20で自主規制いっぱいの280馬力ではあったが、40.2kg・mというトルクは世間を驚かせた。

当時のモンスターマシンとして性能は群を抜いていたが、硬すぎる乗り心地に次第に心が折れていった。

セダンタイプの欧州車、2.4リッター直列5気筒 168ps。

義理の父の形見として譲り受けた。

室内は革張りで高級感があったが、エンジンのパワーが足りず、しかもATの変速がもっさりしていて、高速でフルスロットルしても車速が伸びないというありさま。

ハイパワー車を乗ってきた自分にとって運動性能があまりにも低すぎた。

V6 3.5Lの名機2GR-FSE、よく調教されたアイシン製6AT、足回りは電子制御のAVS、ステアリングはVGRS、その他にもいろいろな先進装備が満載だった。

片道40kmの長距離通勤のため、すぐに10万キロを超えてしまったが、事故なく疲れなく通勤できたのはこの車のお陰と感謝している。

ダンパーの油漏れによる乗り心地の悪化と高速域での不安定な挙動が目立ち、さらにハイマウントストップランプの球切れ、飛び石傷や加害者不明のこすり傷などが重なり売却することにした。

人生において、大排気量NA 3.5Lエンジンの車に乗れたことは大変貴重な経験である。

2.5L ハイブリッドで私にとって初めてのハイブリッド車となった。

200系クラウンの売却を考え始めた時に候補に上がったのは、メルセデス・ベンツ Cクラス、AMG A45で、欧州車にも乗ってみたいとの思いだった。

特にAMG A45は私の好きなハイパワーで爆音ブリッピングが大いに気に入り、購入直前という所にこぎ着けたのだが、近所迷惑になるとの妻の心配により諦めるに至った。

評判が良いCクラスも何度か試乗したのだが、1.5Lターボ+モーターは思ったほどのパフォーマンスはなく、乗り心地も特に良くなく、あっさり候補から外れた。

ちょっとクラウンを試乗しに行こうと妻を誘い、ディーラー行った。

そこで試乗したのが2.5HVのRSだった。街中ではモーターのトルク感がいいし、何より足回りが前のクラウンとは別物で、まるでスポーツカーだったことに驚いた。

この車、新型が出たが、走行性能や乗り味は今でも満足しており、長距離を乗る際には快適この上ないクラウン一択となっている。

サーキットの狼世代の私、スポーツカーを所有したいという願望を常に心に秘めていた。

私のGR86は2ペダル。

どうせなら6MTを駆った方がいいのでは、という意見が多いと思うが、MTはインプレッサで味わい尽くしたし、そして何と言っても「街乗りにはきつい」という経験のために迷うことなくこちらの選択となった。

2ペダル(6AT)は街中はとっても快適だし、ワインディングやサーキットもそこそこ面白い。

GR86はアダプティブ制御によって、スポーツモードにしておけば自動で最適なギアを選択してくれるのでステアリング操作に集中できる。

菅生サーキットを走った時にもパドルシフトによるマニュアル変速より、車任せにした方が走りを楽しめたのは確か。

GR86の乗り心地は固い。

私の車歴のなかではインプレッサに次いでナンバー2だ。

インプレッサ(GDB-C)のダンパーに比べればGR86のそれはまだしなやかに動くし、サーキットでプロドライバーが言っていた「ミシュランはいいタイヤ。サイドウォールが国産に比べて柔らかいので、乗り心地もいい」と評する高性能なタイヤと相まって、インプレッサのように跳ねまくるほどの固さはない。

走行距離5000キロを超えたあたりから、当たりが出てきたようで「スポーツカーだからこれくらい固いのは当たり前」と納得できる動きがみられるようになった。

クーペスタイルのグラマラスなボディ、エンジンのパワー・レスポンス・音、地面に吸い付いているような挙動・ハンドリング、すべてが素晴らしいし楽しい。

ただ、GR86が日常全てのシーンをカバーできるかと言えば、それは厳しいので1台持ちであれば熟考が必要であろう。

この車はあくまでもセカンドカーとして本領を発揮すると思っているので、GR86は非日常を味わいたいシーンで乗っている。

スポーツマインドをくすぐる杞憂な一台、こんな車を所有できていることに幸せを感じている。

Intelligence-Console

Intelligence-Console