はじめに:松戸市の情報漏洩が教えるもの

2025年5月、千葉県松戸市の小学校から児童の個人情報が1万件以上流出するという重大な事故が発生しました。

多くの保護者の方にとっては衝撃的なニュースだったと思います。

しかし、こうした情報漏洩は実はどの学校でも起こりうる「身近なリスク」なのです。

その背景には、クラウド化が進む教育現場の実情と、ITスキルにばらつきのある教職員の現状があります。

学校で使われているクラウドとアクセス権の仕組み

多くの学校では、Google Workspace for Education(旧称 G Suite)を使って、ドキュメントや名簿、写真などを共有しています。

このサービスでは、ファイルやフォルダに対してアクセス権限を設定することができます。

アクセス権限とは、特定のユーザーまたはグループが、システムやデータにアクセスし、操作するための権利です。具体的には、閲覧、編集、削除などの操作が許可されるかどうかを制御します。

具体的には、次の3段階の設定がよく使われます。

- 教員だけが閲覧できる情報(成績、健康情報、名簿など)

- 教育委員会とも共有する内部資料

- 保護者や地域に公開してよい情報(広報や学校だよりなど)

しかし、これらの設定を一つでも誤ると、本来守るべき情報が外部に漏れてしまう可能性があります。

実際に起きた「設定ミス」による情報漏洩例

以下は、一般的に知られている、現場で実際に発生した設定ミスの一例です。

児童名簿を教職員間で共有する目的でGoogleドライブに保存し、「リンクを知っている人が閲覧可」に設定していたつもりが、実際には「インターネット上の全員が閲覧可」になっていたケース。Google検索で該当ページが表示され、保護者からの指摘で発覚しました。

テストや評価資料を、教員同士で共有するつもりが、保護者用のメーリングリストに送信してしまった事例。試験問題が事前に漏洩し、再試験を余儀なくされたケースもあります。

学校の業務を自宅で行おうとした教員が、自身のGmailから児童名簿を送信。結果としてパソコン紛失時に追跡ができず、外部流出が疑われる事態となりました。

職員室の共用パソコンに、前任者のGoogleアカウントがログインされたままで、別の教員が誤って児童相談記録などの個人情報にアクセスしてしまったケースも報告されています。

校内職員向けに作成したポータルサイトが「インターネット上の全員に公開」状態で公開されており、Google検索から外部の人がアクセス可能になっていたケースもあります。

なぜこうした事故が起きるのか?

主な原因して考えられるのは次の通りです。

- 操作画面が直感的でなく、アクセス権の意味が分かりにくい

- 教員に対するICT研修が不十分

- 情報公開のプレッシャーによる重圧が生じ、チェック体制が甘くなる

- 外部監査や内部点検がない、あるいは形骸化している

保護者にも伝わる「わかりやすい言い換え」

情報漏洩の原因や状態を専門用語を避けて以下のように表現すると、とても分かりやすくなります。

- 「リンク共有設定ミス」→「間違った場所に置いて、誰でも見られるようにしてしまった」

- 「アカウント切り替え忘れ」→「他の人の引き出しを開けてしまったような状態」

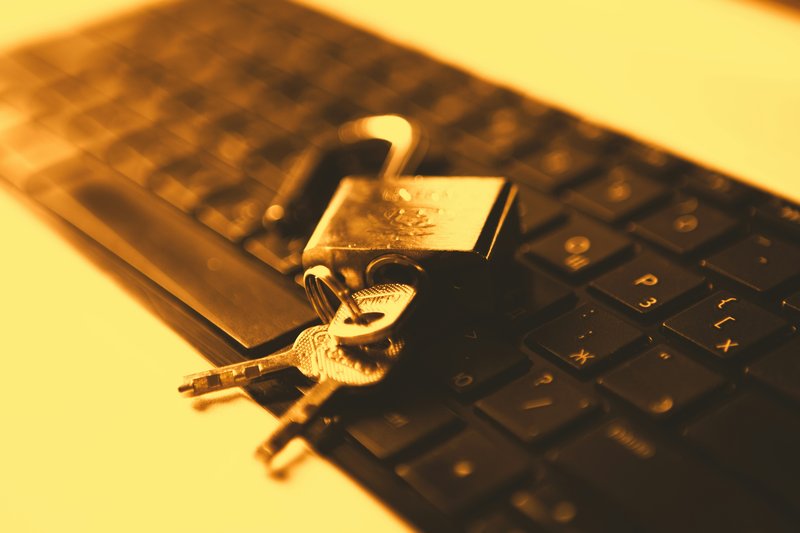

- 「クラウド誤公開」→「鍵付きの部屋に入れるべき情報を、玄関先に置いてしまった」

学校が(保護者が共に)できる対策

- 学校側はICTリーダーを明確にし、チェック体制を設ける

- 教職員の定期的な研修と、簡単に見直せる「設定マニュアル」の整備

- 教育委員会は現場任せにせず、第三者による定期点検や支援体制をつくる

- 児童の情報をを公開することの可否を事前に把握する

- 保護者も「過剰な情報公開」を求めすぎず、学校側の事情に理解を示す

- 外部公開が必要な情報(行事写真・活動報告など)は、Facebookページ等の専用アカウントで発信するなど、クラウドで共有すべき内部資料と“物理的に切り分ける”工夫を行う

- FacebookやInstagramなどのSNSは、アカウント単位で「誰に見せるか」「誰をブロックするか」を明示的に管理できるため、Googleドライブのアクセス権ミスのような事故を避けやすいという利点があります。

- 学校によっては「SNSは使いたくない」という方針もありますが、「公開専用のアカウントを持つ」「保護者のみに限定したグループを活用する」などの工夫は非常に有効です。

ICTに詳しい教員がいない状況下における、改善策の最たるものは「物理的な切り分け」です。すでにこれを採用している学校は、情報の安全性に対する先見性を有していると判断できます。

まとめ

教育現場のデジタル化は避けられない流れですが、それを支える体制や理解はまだ追いついていません。

情報漏洩が起きるたびに、学校は説明会・謝罪・再発防止策への対応を求められ、心身ともに疲弊してしまいます。

保護者の皆様にも、利便性と安全性のバランスをご理解いただき、学校と一緒に安心な環境を作って欲しいと願い、この記事を書きました。

参考:ICTが得意な教員の苦悩

学校の情報公開は、ICTが得意であるという教員の特性に依存しているのが現状です。

教育現場において「ICTに詳しい=何でも任せられる」という風潮は根強く、IT関連業務が正当に評価されにくい現状があるのは事実です。

特に学校のHP(ホームページ)管理やICT環境の整備は、専門知識と継続的な対応が必要な業務であるにもかかわらず、以下のような誤解・軽視が背景にあります。

1. 「得意な人がやればいい」という考え

技術的な知見を持っている人に業務が集中し、「便利屋」的に扱われることが多いです。その結果、業務が明文化されず、制度的な保障も不十分になります。

2. 見えづらい労力

HPの更新やトラブル対応などは、外から見ると「ちょっといじれば済む」ように見えますが、実際にはセキュリティの配慮、アクセシビリティの確保、CMSの更新対応など、見えない労力が多いです。

3. ITは“コスト削減の道具”という誤解

ICTは「便利にするための道具=時間短縮=タダで使える」という感覚が浸透しすぎており、業務としての価値が正当に評価されません。

4. 制度・組織としての整備が遅れている

そもそも「ICT支援員」などの専門職が制度として整っていない学校も多いのが現状です。

教育現場のデジタル化が加速する中で、IT関連業務も教育活動の一部として、正当な評価・分担がなされるべきです。ボランティアや善意に頼るやり方には、限界があります。

Intelligence-Console

Intelligence-Console