2025年、日本は「米不足」と言われる事態に直面

スーパーの米が高騰し、5kgあたり4,000円を超える価格帯も珍しくありません。

ところが不思議なことに、昨年度の米の生産量はむしろ前年より増えているのです。

農林水産省の統計によると、日本の米(主に水稲)の生産量は以下のように推移しています。

| 年度(収穫年) | 生産量(万トン) | 作況指数 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 令和元年(2019) | 776.4 | 99 | 平年並み |

| 令和2年(2020) | 776.5 | 99 | 平年並み |

| 令和3年(2021) | 756.4 | 101 | 作付面積減少 |

| 令和4年(2022) | 727.0 | 100 | 作付面積減少 |

| 令和5年(2023) | 716.6 | 101 | 作付面積減少 |

| 令和6年(2024) | 734.6 | 101 | 作付面積増加 |

このデータから、令和6年(2024年)の米の生産量は734.6万トンであり、前年の716.6万トンから約18万トン増加しています。これは、作付面積の増加が主な要因とされています。

ニュースの中である消費者が「毎日お米が食べられなくなった。うどんやパンを食べる日を多くした」と話しているのを聞いて、『ここは本当に日本なのか?』と耳を疑うとともに、自分自身、米の流通不足と価格高騰についてきちんと理解していないことに気付きました。

なぜ「米が足りない」と感じるのでしょうか?筆者なりに調べ、まとめてみました。

※これ以降は現状の米不足と価格高騰に関する筆者の一考察となります。米不足に関しては、この他様々な要因が存在すると思われますので、予めご了承願います。

米が足りない?“消えた21万トン”の正体とは

農林水産省によれば、令和6(2024)年産の主食用米の収穫量は前年比で+18万トン。にもかかわらず、民間在庫は出荷段階で-48万トンで、市場で流通した量は減少していると考えられます。※JEINOU:コメに関するマンスリーレポート

この不可解な「消えた米」問題を受け、政府は備蓄米21万トンを放出。

しかし、その後も店頭価格は下がる気配がなく、むしろ高止まりのまま。

いったい何が起きているのでしょうか?

備蓄米が市場に届かない理由

① 流通経路がJA(農協)などの集荷業者に限定されている

政府が放出する備蓄米は、基本的にJAなどの集荷業者にしか販売されません。

問題は、そのJAが市場への供給を意図的に絞っている可能性があることです。

価格の下落を避けるため、出荷量を制限することで、高値維持を狙っていると指摘されています。

②「買い戻し条項」で市場供給が限定される

政府から放出された備蓄米は、「1年以内の買い戻し」が可能です。

これは在庫調整の柔軟性を高めるための制度ですが、JA側が“様子見”で出荷せずに保管し続ける要因にもなっています。

結果、市場に米が届かず、供給不足感を招いています。

③ 流通業者の投機的売り渋り

一部の民間集荷業者や卸売業者もまた、価格高騰を見越して在庫を抱え込み、売り渋る行動をとっています。

これにより、備蓄米や通常米の流通がさらに滞り、「消えた米」状態が深刻化しているのです。

なぜ規制できないのか?

現在の制度では、JAや流通業者による出荷制限や囲い込みに対する罰則は存在しません。

その結果、政府備蓄米を放出しても、肝心の消費者に届かないという構造的問題が残されています。

1. 民間取引であるという建前

米の流通(集荷・販売)は「自由経済のもとでの民間取引」とされており、政府は基本的に価格や流通量に直接介入しません。たとえJAが備蓄米を買い込んで出し渋っていたとしても、私企業の判断として扱われ、罰則対象にはなりません。

2. 農業団体としての政治的影響力

JA(全農を含む)は長年、与党(特に自民党)と強固な関係を築いてきた経緯があり、政治的にも経済的にも大きな影響力を持っています。そのため、流通の透明化や規制強化が議題になっても、強制力を伴う法律・罰則が成立しにくい現実があります。

3. 備蓄米放出制度自体が“要請型”

備蓄米の放出は「需給調整」として農水省が“要請”するにとどまり、買い戻し条件なども“あくまで行政指導”の範囲で行われます。そのため、流通業者が放出された米を出荷しなくても罰則はありません。

では、何らかの規制はないのか?という疑問が湧き上がります。

※規制の代替手段として取られている措置

| 措置 | 実施内容 | 限界点 |

|---|---|---|

| 行政指導 | 農水省がJAや流通業者に協力を要請 | 強制力がなく、実効性に乏しい |

| 補助金制度の見直し | 米の保管料・販売促進費に補助 | JAの利益調整に利用されやすい |

| 実需者への直接販売検討 | 学校・外食向けに備蓄米を直接放出 | 民間流通との競合で実現が難しい |

仮想制度の提案(AI)

このような構造を是正し、消費者に米を安定供給するための仮想的な制度案をAIに立案させたらどうなるでしょうか。

| 改革項目 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 出荷情報の開示義務 | JA・業者に月次出荷量の報告義務 | 出し渋りの可視化・抑止 |

| 備蓄米の期限出荷ルール | 6か月以内に市場放出が必須 | 在庫の“塩漬け”防止 |

| 多元流通の容認 | 卸売業者・外食・自治体にも直接販売可 | JAの独占を緩和 |

| 不正出荷への課徴金制度 | 虚偽報告や買い戻し濫用には最大500万円の罰金 | 実効性のある制裁 |

| 緊急時供給ルートの整備 | 学校・病院・フードバンク等へ政府直送 | 災害・高騰時の迅速対応 |

なかなか的を得ていると思いませんか。

今後に向けて

日本のコメ政策は、長らく「農家保護」と「価格維持」のバランスの上に成り立ってきました。

しかし、消費者の生活を直撃する価格高騰が続く今、供給の公平性と流通の透明性が強く求められています。

まとめ

- 実は米は不足していないが、市場に出回っていない

- 原因はJAや流通業者の囲い込みと備蓄米制度の構造的問題

- 現行制度では罰則がないため是正が進まない

- 仮想法案では出荷義務化・罰則導入・流通自由化で改善を狙う

食の安心を守るには、農業だけでなく“流通”も変える必要がある。

そうした視点が、いま日本の米行政に強く求められています。

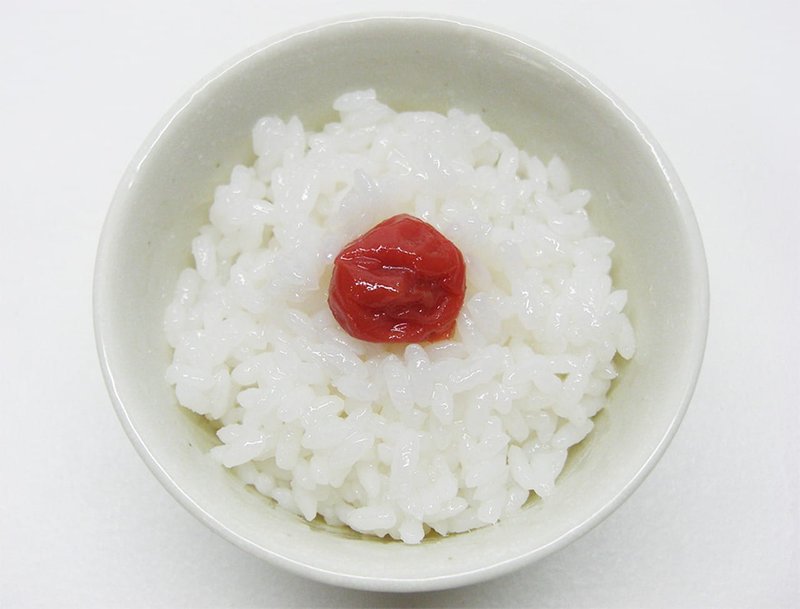

日本人がお腹いっぱいお米を食べられる日常が、早く戻ってほしいと切に願います。

Intelligence-Console

Intelligence-Console